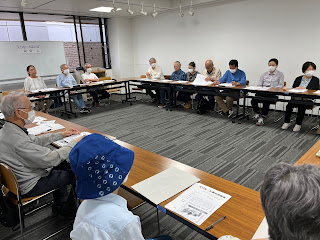

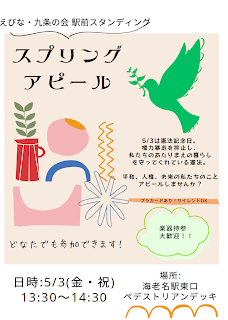

えびな・九条の会は11月9日、青空が広がる海老名駅前で、「核兵器廃絶」「生かそう憲法」を中心テーマにスタンディング(98回目)を行いました。新しい手書きの横断幕「なくそう核兵器」やプラカード(憲法9条の文言など)が掲げられ、核兵器廃絶署名に応じる若い男性や高校生が続きました=写真=。参加者16人。

スピーチでは衆院選で生まれた新しい政治の流れが、核兵器禁止条約・締結国次回会議(25年3月)への日本のオブザーバー参加をすすめる力になると指摘。核兵器廃絶運動のいっそうの強化が呼びかけられました。日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名(日本被団協作成)には26人が応じました。

厚木市の20歳の男性は、「(署名は)小さな力かもしれないけれど、少しでも進歩につながれば」と一語一語かみしめるように発言。海老名市の80代の女性は、「父の妹が広島で被爆した。繰り返されてならない」と身近の被爆体験を紹介しつつ、「寒いので気をつけてがんばってください」と激励の言葉を寄せました。