手作りの正月飾りです。わらの香りがします。

手作りの正月飾りです。わらの香りがします。

2014年12月31日水曜日

2014年12月29日月曜日

国民の命は消耗品ではない

アジア太平洋戦争のとき、召集令状の葉書の郵便料金は一銭5厘でした。転じて、兵隊の命はわずかな金額で集めることができるほど価値の低いものとの意味で、「一銭5厘の命」といわれました。

アジア太平洋戦争のとき、召集令状の葉書の郵便料金は一銭5厘でした。転じて、兵隊の命はわずかな金額で集めることができるほど価値の低いものとの意味で、「一銭5厘の命」といわれました。これを思い出したのは、24日発足の第三次安倍内閣の防衛相・中谷元氏の発言(「東京」28日付)に接したからです。

集団的自衛権とは、日本が攻撃されていないのに、他国に対する武力攻撃を実力で阻止することです。

7月の閣議決定は、自衛隊の活動範囲を「非戦闘地域」に限定するこれまでの枠組みをなくしました。事実上、戦闘地域への出動を可能とし、集団的自衛権の行使容認に踏み込んだのです。自衛隊員の生命の危険が高まったことは明々白々です。

にもかかわらず中谷防衛相は自衛隊が「いろんなリスクを持つ」と平然と言い放つとともに、集団的自衛権を行使してもその危険は「現在と変わりがない」と言明。自衛隊員の命の重みをどう考えているのか、疑問が深まるばかりです。

中谷防衛相はホムルズ海峡での停戦前の機雷掃海についても、「自公の間に意見の相違があるとは認識していない」と語り、実施する構えを見せています。

しかし日本の石油備蓄についていえば、約半年分が確保されています。仮に同海峡が封鎖されても長期的な影響が出る可能性は低いというのが実情です。

だいたい安倍政権がエネルギー問題を重大視するならば、なぜ、原発の40倍にものぼる巨大な潜在力を持つ自然エネルギーの大規模な普及をすすめないのでしょうか。

加えて「経済的打撃」と、日本人の命とを同列に扱うこと自体、論理の飛躍があります。それは「一銭5厘の命」と同様に、国民の命を消耗品扱いする思想があるからではないでしょうか。

国家の自衛権は例外的な権利です。武力行使禁止こそ国連憲章の原則です。まして日本国憲法は戦力の不保持や交戦戦の否認をうたっています。集団的自衛権が入り込む余地はまったくありません。防衛相も歴史の歩みや憲法の平和理念を真剣に学ぶ必要があります。

(写真は、日露戦争〈1904~05年〉に出征した兵士の「凱旋」を記念する碑。重砲兵や歩兵の肩書付きで地元13氏の名前が刻まれています=関東の古寺の境内)

2014年12月25日木曜日

しめ縄作りに挑戦

2014年12月21日日曜日

気持ちのよい朝

日曜の朝は散歩に出かけます。身体を動かしたいのと、すがすがしい空気を味わいたいからです。

けさも日の出の6時40分過ぎ、身支度を整え、外へ。それほど寒くない朝でした。

まだ静かな住宅街を抜けて古寺の境内に入ると、市の保護樹林の指定を受ける大イチョウの葉が掃き清められていました。

広い墓地を通り抜けて小高い丘に出ると、かえでが紅葉し、住宅街の向こうに山並みが広がっていました。

犬を散歩させる男性に出会い、「おはようございます」と声をかけました。

「おはようございます」

気持ちのよい朝が始まりました。

けさも日の出の6時40分過ぎ、身支度を整え、外へ。それほど寒くない朝でした。

まだ静かな住宅街を抜けて古寺の境内に入ると、市の保護樹林の指定を受ける大イチョウの葉が掃き清められていました。

広い墓地を通り抜けて小高い丘に出ると、かえでが紅葉し、住宅街の向こうに山並みが広がっていました。

犬を散歩させる男性に出会い、「おはようございます」と声をかけました。

「おはようございます」

気持ちのよい朝が始まりました。

2014年12月20日土曜日

民意に学びたい総選挙評

国際政治学者の藤原帰一氏が「朝日」12月16日付夕刊の「時事小言」で総選挙結果について論評しています。

いろいろ述べていますが、中心的には自民党と共産党の選挙結果を取り出して、「政権政党と抵抗政党というお馴染みの図式が復活した」と指摘。この図式は「自民党の長期政権を保障する」と断じています。果たして妥当な見方でしょうか。

圧力にも8割余が投票せず

今回の自民党の選挙結果について藤原氏は「勝利」「大勝」と記しています。たしかに獲得議席だけをみると、同党は衆院定数475の3分の2を維持しましたが、前回より4議席減らした通り、「解散前より大きく動いたわけでもな」く(「毎日」社説、15日付)、横ばいというのが正確な評価です。

民意をもっともよく反映する比例代表での同党の得票は全有権者のわずか17%でした。にもかかわらず大きな議席を占めたのは一選挙区から一人を選ぶ小選挙区制によるものです。実際、小選挙区で同党の得票率は48%でしたが、議席占有率は75%にもなりました。

有権者は自民党に「白紙委任」(藤原氏)などしなかった。自民党が総選挙公示前、NHKや在京テレビ局に選挙報道の「公平中立」を求める文書を送るなど圧力とも取られることをおこなっても、8割余の有権者は同党に投票しなかったのです。

先が見えない自民党政治

次世代の党は藤原氏も「壊滅的な打撃」と指摘するように、19議席から2議席へと大後退しました。今回、自主憲法の制定や集団的自衛権の確立、原発の活用、アジア太平洋戦争の侵略性の否定などを公然と訴えていた通り、有権者にそうしたタカ派路線、排外主義が受け入れられなかったといえます。他方、同じような主張を唱える安倍政権・自民党は有権者の支持を失うことを恐れ、正面からそれらを提起せずやり過ごしました。自民党は次世代の党の惨状を対岸の火事などと放っておけないはずです。

自民党の選挙結果を藤原氏が手放し同然に評価しても、リアルにその内容をみるならば、先が見えない自民党政治という実像が浮かび上がってくるのです。

どの党よりも上回る比例の伸び率

藤原氏は自民党の長期政権を保障する理由として、共産党が「政権を争う存在ではない」からだと述べています。

しかし共産党は今回、比例代表で前回の369万票から606万票へと、1・64倍の票を獲得。この伸び率はどの党よりも上回っています(自民党1・06倍、公明党1.03倍、民主党1.02倍、社民党0.92倍、維新0.68倍)。

共産党は今回の躍進で議案提案権を獲得し、活躍の舞台を広げています。すでに議案提案権を得た参議院で同党は「ブラック企業規制法案」を提出し、厚労省がブラック企業の重点監督と、悪質な企業名公表の通達を出しました。政権を取る前から、政治を動かしているのです。

また同党は自民党政治への批判にとどまらず、「消費税に頼らない別の道」や「北東アジア平和協力構想」の対案を示すなど、自民党政治とは違う政策的立場ももっています。

自民党に完勝した要求連合

加えて注目したいことは、藤原氏がまったく触れていないことですが、沖縄で共産党も加わる「オール沖縄」が「辺野古新基地建設に反対」を掲げて4つの小選挙区すべてで勝利したことです。要求で一致する保守・革新・無所属の連合が国政選挙で自民党と対決し、完勝するということは、日本の政治史上まったく新しい出来事です。

こうした活躍を見せる共産党について、こんごも政権を争う存在ではないと、断言できるのでしょうか。

結局、藤原氏の総選挙論評は「お馴染みの構図」と決めつける余り、民意から学ぶことを怠った「小言」といわなければならないでしょう。(写真は「東京」12月15日付)

いろいろ述べていますが、中心的には自民党と共産党の選挙結果を取り出して、「政権政党と抵抗政党というお馴染みの図式が復活した」と指摘。この図式は「自民党の長期政権を保障する」と断じています。果たして妥当な見方でしょうか。

圧力にも8割余が投票せず

今回の自民党の選挙結果について藤原氏は「勝利」「大勝」と記しています。たしかに獲得議席だけをみると、同党は衆院定数475の3分の2を維持しましたが、前回より4議席減らした通り、「解散前より大きく動いたわけでもな」く(「毎日」社説、15日付)、横ばいというのが正確な評価です。

民意をもっともよく反映する比例代表での同党の得票は全有権者のわずか17%でした。にもかかわらず大きな議席を占めたのは一選挙区から一人を選ぶ小選挙区制によるものです。実際、小選挙区で同党の得票率は48%でしたが、議席占有率は75%にもなりました。

有権者は自民党に「白紙委任」(藤原氏)などしなかった。自民党が総選挙公示前、NHKや在京テレビ局に選挙報道の「公平中立」を求める文書を送るなど圧力とも取られることをおこなっても、8割余の有権者は同党に投票しなかったのです。

先が見えない自民党政治

次世代の党は藤原氏も「壊滅的な打撃」と指摘するように、19議席から2議席へと大後退しました。今回、自主憲法の制定や集団的自衛権の確立、原発の活用、アジア太平洋戦争の侵略性の否定などを公然と訴えていた通り、有権者にそうしたタカ派路線、排外主義が受け入れられなかったといえます。他方、同じような主張を唱える安倍政権・自民党は有権者の支持を失うことを恐れ、正面からそれらを提起せずやり過ごしました。自民党は次世代の党の惨状を対岸の火事などと放っておけないはずです。

自民党の選挙結果を藤原氏が手放し同然に評価しても、リアルにその内容をみるならば、先が見えない自民党政治という実像が浮かび上がってくるのです。

どの党よりも上回る比例の伸び率

藤原氏は自民党の長期政権を保障する理由として、共産党が「政権を争う存在ではない」からだと述べています。

しかし共産党は今回、比例代表で前回の369万票から606万票へと、1・64倍の票を獲得。この伸び率はどの党よりも上回っています(自民党1・06倍、公明党1.03倍、民主党1.02倍、社民党0.92倍、維新0.68倍)。

共産党は今回の躍進で議案提案権を獲得し、活躍の舞台を広げています。すでに議案提案権を得た参議院で同党は「ブラック企業規制法案」を提出し、厚労省がブラック企業の重点監督と、悪質な企業名公表の通達を出しました。政権を取る前から、政治を動かしているのです。

また同党は自民党政治への批判にとどまらず、「消費税に頼らない別の道」や「北東アジア平和協力構想」の対案を示すなど、自民党政治とは違う政策的立場ももっています。

自民党に完勝した要求連合

加えて注目したいことは、藤原氏がまったく触れていないことですが、沖縄で共産党も加わる「オール沖縄」が「辺野古新基地建設に反対」を掲げて4つの小選挙区すべてで勝利したことです。要求で一致する保守・革新・無所属の連合が国政選挙で自民党と対決し、完勝するということは、日本の政治史上まったく新しい出来事です。

こうした活躍を見せる共産党について、こんごも政権を争う存在ではないと、断言できるのでしょうか。

結局、藤原氏の総選挙論評は「お馴染みの構図」と決めつける余り、民意から学ぶことを怠った「小言」といわなければならないでしょう。(写真は「東京」12月15日付)

2014年12月17日水曜日

上等な一夜

ヴァイオリニストの吉田恭子さんが出演するコンサートに行ってきました。

ヴァイオリニストの吉田恭子さんが出演するコンサートに行ってきました。活躍し始めたころに出会った吉田さん。情感をこめた、伸びのある演奏が魅力です。

2001年以来、現在までに14枚のCDをリリースし、「題名のない音楽会」「徹子の部屋」などにも出演。合わせて小中学生等を対象とする演奏活動に力を入れ、これまでの参加者は8万人余を数えるといいます。

当夜はヴィヴァルディやショスタコーヴィチ、サン・サーンスなどの曲が演奏されました。なかでも印象に残った曲はサラサーテのスペイン舞曲が基調という「ナヴァラ」。温もりのある丁寧な演奏とともに、柔らかなメロディーが心地よく響きました。上等な一夜との満足感に包まれました。

会場は大きなホールで、大勢の聴衆で埋まりました。大手企業の創業記念の行事でしたが、クラシックファンの拡大につながるとりくみでもあり、改めて企業の社会的貢献の意義に接しました。

◆吉田恭子ヴァイオリンリサイタルvol15 名器グァルネリ・デル・ジェスで聴く「スプリングソナタ」、3月6日(金)19時開演、東京・紀尾井ホール、申込先http://eplus.jp 03-3237-0061

2014年12月13日土曜日

「尖閣占拠」の打開方向を考える

テレビの総選挙関連番組で11日夜、「尖閣諸島を中国が占拠したら、日本はどうするのか」との問いに、自衛隊出動を中心とする議論がありました。

テレビの総選挙関連番組で11日夜、「尖閣諸島を中国が占拠したら、日本はどうするのか」との問いに、自衛隊出動を中心とする議論がありました。たしかに、こうした事態には現行法でも侵略と認定し、自衛隊法の「防衛出動」で自衛隊が「強力な武装をした集団に対する危害射撃」により制圧できるようになっています。ただ、そのさいは事実上の戦争状態と日本が判断したことになり、反撃を受けることも当然想定されます。それだけに理性ある慎重な対応が求められます。同議論への私見を整理しました。

第一に、尖閣諸島の占拠は、国際的道理を持ちえない暴挙にほかなりません。なぜなら同諸島は歴史的にも国際法上も日本の領土です。1895年日本が領有を宣言して以来、1970年までの75年間、中国側が一度もそれに異議を唱えてこなかったことにも示されています。また軍事力による占拠は、武力行使を禁止する国連憲章の原則をなし崩しにする不法行為でもあります。その占拠は国際的批判を広く浴びることは必至でしょう。

第二に、「中国による占拠」との仮のシナリオ自体、確率はリアルに検証されるべきです。まず、日本と中国の経済的な相互依存関係は劇的に深まっています。日本の輸出総額に占める中国の割合は2割を超え、中国における日本企業(関連子会社含む)で働く中国人は約900万人を数えています。“戦争状態”への突入はそうした経済・通商関係を根底から打ち砕くことになります。また、尖閣には米軍基地も置かれており、「占拠」は世界最強の米軍を戦争に引き寄せる事態でもあります。

第三に、万一、「占拠」があったとしても、無人の尖閣の場合、それはただちに国民の生命に結びつくことではありません。むしろ日本が軍事力を行使した場合、自衛隊員の命が奪われ、同時に相手側を殺す危険が一気に高まります。無人の尖閣に、人の命を犠牲にしてでも自衛隊は出動すべきかどうか、国民のなかでの深い議論が求められます。日本政府は「占拠」への喫緊の対応として、外交はじめ国連や第三国への働きかけなどにこそ取り組むべきでしょう。

すでに日中間では民間レベルでも文化やスポーツ、農業の交流などが活発におこなわれています。観光も相互に盛んです。これらは戦争を食い止める重要な道です。こうしたとりくみをいっそう積極的に支援する政府こそ、いま待たれているのではないでしょうか。

そして紛争を戦争にせず、徹底した話し合いによる解決を何よりも追求する平和の共同体を、北東アジア(日本、中国、韓国、北朝鮮など)で粘り強くめざす政府こそいま必要ではないでしょうか。(本稿は柳澤協二著「亡国の安保政策」を参考にしました)

奥深さを感じた酒まんじゅう作り

地域のコミュニティセンターでの酒まんじゅう作りに参加しました。

地域のコミュニティセンターでの酒まんじゅう作りに参加しました。市役所の担当の方とボランティアの“酒まんじゅうの先生”5人が事前に準備し、午後1時から4時半までの3時間半、作り方を丁寧に教えてくださいました。

16人が4グループに分かれ、1グループで作った総数は45個。種を発酵させている間、和菓子屋さんや材料を売っている店などについて、にぎやかに情報交換。酒まんじゅうは手間がかかるので作っている和菓子屋さんが少ないとのことです。

1個を試食すると、お店のものに劣らない香りと舌ざわり。5個持ち帰りました。家でも試行錯誤しながら作るつもりです。

最後にボランティアの方から「酒まんじゅうを作る人が減ってきたので、ぜひ地域に広げてください」とのお話がありました。地域の伝承文化の一つと、改めて奥深さを感じました。(記・妻)

2014年12月9日火曜日

「地域密着」アイスバックスの優勝を祝す

うれしいニュースがありました。アイスホッケーの全日本選手権の最終日7日、栃木日光アイスバックスが初優勝したことです。チームが1999年に誕生して以来、注目し、新聞に小さく載る試合結果に一喜一憂してきました。

うれしいニュースがありました。アイスホッケーの全日本選手権の最終日7日、栃木日光アイスバックスが初優勝したことです。チームが1999年に誕生して以来、注目し、新聞に小さく載る試合結果に一喜一憂してきました。日本のアイスホッケーは今回の全日本選手権が82回を数えたように戦前からの古い歴史があります。最近は女子チーム“スマイルジャパン”の活躍で注目されましたが、競技人口やファンの広がりに照らして、まだ“マイナースポーツ”の域を脱していないことは否定できない事実です。競技普及の先導的な存在であった企業チームは相次ぎ廃部し、維持にお金がかかるなどの理由から閉鎖されるリンクも少なくありません。

そうしたなかアイスバックスは、1999年に古河電工(創部1925年)が活動を停止したあと、4万人の署名を力に市民クラブとして栃木県日光市に誕生しました。翌年、資金難から廃部が決まるものの、存続署名は10万人に広がり、2001年に再スタート。現在、アイスホッケーのトップチームの多くが製紙会社などを後ろ盾にするなか、アイスバックスは日本で唯一のプロチームです。

活動理念の一つには地域密着を掲げ、スケート教室を数多く開いているほか、小中学校の訪問・交流も昨季は9回実施。ホームスタジアムではファンが熱心な応援を繰り広げています。

以前、元ヘッドコーチの村井忠寛さんが「地域の人たちや子どもに夢を与えるには、(大企業の)後ろ盾のないぼくたちのチームにしかできない大きなミッション(使命)だと思っています」と、そのやりがいを語っていたことは印象的でした。

アイスホッケーはスピーディーで迫力のあるスポーツです。今回の決勝戦でもスピードに乗ったカウンター攻撃や、氷上で身体も巧みに使うディフェンスなどは見事でした。

新しい境地に達したアイスバックスがそうした魅力を地域に根差しながらいっそう発揮し、アイスホッケーファンとスポーツ文化を大きく広げることを願っています。

2014年12月7日日曜日

「多様な働き方」は社会不安定化への道

いまラジオから自民党のCMが流れ、安倍晋三首相が「アベノミクスで雇用を増やす」と話していました。 アベノミクスと雇用。今回の総選挙での首相の常套句です。同政権が働く人の利益に熱心であるかのような装いですが、実態は真逆です。

いまラジオから自民党のCMが流れ、安倍晋三首相が「アベノミクスで雇用を増やす」と話していました。 アベノミクスと雇用。今回の総選挙での首相の常套句です。同政権が働く人の利益に熱心であるかのような装いですが、実態は真逆です。雇用問題の重大性は、自民党が総選挙の公約に、「多様な働き方を妨げる規制の改革」を掲げていることにも示されています。これまでも多様な働き方などの美名のもとに、派遣やパートなど非正規労働者は増え続けてきました。10月も前月より10万人増え、すでに1980万人に達しています。全労働者5280万人に占める割合は37・5%に上昇。1985年は16・2でしたから、約30年で2.3倍になりました。

非正規労働者の増大はまさしく政治によるものです。その典型は、1985年に自民党などにより成立した労働者派遣法と、そのご三回の改定のたびに派遣可能な業種が増え、派遣期間が長くなってきたことにあります。今回も総選挙後、解散で廃案になった労働者派遣法の改定案が「多様な働き方を」と称して再提出され成立すれば、派遣労働者はさらに増える可能性が高まります。企業が3年ごとに働き手を交代させれば、ほとんどの仕事を期間の上限なく派遣に任せられるというのがその内容であったからです。

厚労省の調査でも派遣労働者の6割超が「正社員として働きたい」と望んでいます。

なぜなら、派遣先の都合一つで契約を切られるなど、身分が不安定です。茨城県の金属加工工場で働く派遣社員の男性(37)。派遣の契約期間は3カ月で、更新される保証がありません。先が見えないなかで、ほしい車やパソコンは買えないといいます(「朝日」11月22日付)。

賃金の低さも歴然としています。正規の人では2013年に受け取った平均給与が473万円だったのに対し、非正規は168万円にとどまり、約300万円の開きがあります。千葉県の女性(51)。派遣の仕事で4人の子どもを育て、入学金や修学旅行の費用はカードローンで借金、電気は何度も止められました。女性の活躍を強調する首相の言葉は遠く感じるといいます(「朝日」12月4日付)。

雇用問題は、けっして非正規労働者などだけの問題ではありません。希望を持てない将来、子どもも含む貧困の広がり、少子化の深刻化などに結びついているように、日本社会の不安定化をはらむ重大な問題です。

打開方向として、労働者派遣法を抜本改正し、派遣から正社員への道を開くことなどが求められています。大企業の膨大な内部留保の一部を非正規の正規化や賃金のアップに活用することも重要です。

人間らしい働き方を追求し、国民の笑顔があふれる日本をぜひめざしたいものです。(写真は「朝日」12月7日付)

2014年12月3日水曜日

人としての道 菅原文太さんをしのんで

「いつも静かに本を読んでいました」。弟子であったという俳優の宇梶剛士さんはその横顔をこう語っています。「いつも弱き者の味方でした」とも。

「いつも静かに本を読んでいました」。弟子であったという俳優の宇梶剛士さんはその横顔をこう語っています。「いつも弱き者の味方でした」とも。俳優の菅原文太さんが亡くなりました。東日本大震災被災者への支援や脱原発に務め、つい最近は沖縄県知事選で新基地建設反対を訴えた翁長雄志候補の応援にも参加しました。

これまでの菅原さんの発言でとりわけ印象的なのは、憲法について「戦争放棄の9条は守るべき」ときっぱり語っていたことです。あの戦争で多くの国民が肉親等をなくしたことを、「忘れたくない」とも述べました。戦争反対の根底には、小学6年生のとき太平洋戦争が始まり、疎開先の屋根の上から空襲を受けた仙台の空が真っ赤に見えたという戦争の記憶もありました。

妻、文子さんは菅原さんについて、“朝(あした)に道を聞かば、夕(ゆうべ)に死すとも可なり”の心境で日々を過ごしてきたといいます。人としての道を悟ることができれば、すぐに死んでも悔いはないという中国の思想家孔子の言葉です。

旺盛な読書や進歩的な活動を戦争体験の上に積み重ねて、「人としての道」を探究し続けた菅原さん。その生き方に改めて感銘を覚えています。(写真は「スポーツニッポン」12月2日付)

2014年12月2日火曜日

「非戦闘地域」の限定をなくした集団的自衛権

総選挙をめぐる論戦で安倍晋三首相は、集団的自衛権が行使できるよう憲法解釈を変更した7月の閣議決定について、あたかも危険な道に踏み出したものではないかのように説明しています。

しかし、日本が攻撃されていなくても、他国の戦争に参戦する集団的自衛権の危険性はとうてい覆い隠せるものではありません。

閣議決定でとりわけ重大なのは、自衛隊が活動する範囲を「非戦闘地域」に限定するという従来の法律上の枠組みをなくすと、明記していることです。これは結局、戦闘地域まで自衛隊が行くことになるといわなければなりません。

閣議決定は、他国の武力行使と一体化しないように設けていた「戦闘地域」と「非戦闘地域」の線引きをやめました。かわりに、「他国が『現に戦闘行為を行っている現場』ではない場所」であれば、自衛隊の補給や輸送などの支援活動を実施できると定めています。他国が戦闘行為をおこなっていた地域でも、いったん停止状態になったとの政府の判断次第で、自衛隊を派兵できるというものです。こうした地域がいつでも戦闘地域になりうることは今日の対テロ戦などの常識です。

実際、アフガニスタン戦争でのドイツ軍の派兵は後方支援に限定していましたが、55人の犠牲者を出しました。後方での治安維持や復興支援のはずが、毎日のように自爆テロや銃撃などの戦闘に巻き込まれたのです。

今回の閣議決定で自衛隊が危険にさらされる場面は確実に増えるといわなければなりません。

アフガニスタンの戦場に集団的自衛権の発動で送られ、命を落とした英軍士官の母は、いまも息子の死の意味に向き合っています。「自国の防衛以外の戦争は、その理由を国民は見極めないといけない。権力のために戦争をする政治家がいる。代償を払うのは常に一般の国民だから」(「東京」6月29日付)

2014年11月30日日曜日

「神様の贈り物」ししゃも

2014年11月29日土曜日

国政は国民の厳粛な信託によるもの

ジャガイモ1箱(3キロ)を2500円とすると、380箱分に。いったいどこに配ったのか

ジャガイモ1箱(3キロ)を2500円とすると、380箱分に。いったいどこに配ったのか小渕優子・前経済産業相の後援会などによる政治資金収支報告書問題。観劇会をめぐる支出超過は2005年以降で計6000万円超と、有権者への利益供与の疑惑を深めていますが、加えて13年にはジャガイモ代も約95万円が支出されていました。13年分の政治資金収支報告書にはネギ、せんべい、うどんの購入もありました。

小渕氏は「説明責任を果たせたとは思っていない」と弁明しつつ、観劇会の支出超過やジャガイモ等の使途については解明しないまま、今回の総選挙に立候補しようとしています。まず有権者に対する「誠実さ」があるべきではないかと思いますが、自民党は氏を公認。これまでの総選挙で2位に約10万票の大差をつけて圧勝してきた氏ならば、説明責任を果たさなくても選挙に勝てると計算しているのでしょうか。

小渕氏の行為は、金権政治そのものです。カネを持っているものが有権者に利益を供与し、カネを出したところに都合のいい政治をおこなう等々、その弊害は明らかです。カネの原資は企業・団体献金であり、国民の税金である政党助成金です。

日本国憲法の前文は「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」と記しています。小渕氏と自民党はいま一度、この理念を想起する必要があるのではないでしょうか。 (写真=まちには晩秋の風情ある情景があります)

2014年11月24日月曜日

町内の防災訓練で

特別の意味もつ総選挙

22日夜、NHKで生中継された衆院解散後初の与野党幹部による討論を見ました。

22日夜、NHKで生中継された衆院解散後初の与野党幹部による討論を見ました。総選挙の争点などについて自民、公明の与党は「アベノミクス」に絞り込み、NHK側もそれに同調する運営でした。経済政策への期待が内閣支持率に結びついた流れよもう一度と、与党側は考えているのかも知れません。

しかし、「アベノミクス」がもたらしたのは生活不安であり、景気悪化です。しかも総選挙の争点は主権在民の立場に立つならば、決めるのは国民です。私でいえば、この二年間の「安倍政治」に照らして経済も平和も民主主義も大事な争点です。

このことを踏まえたうえで痛感するのは、今回の総選挙が特別の意味をもっていることです。それは安倍首相による解散が追い込まれたものであると同時に、長期政権を視野に入れたものであるからです。その野望の中心はいうまでもなく「戦争ができる国」づくりです。戦争か平和かの岐路に立つ総選挙といっても過言ではないでしょう。

平和主義は日本国憲法の世界に誇る価値です。ところが安倍政権は日本が攻撃されていなくても他国の戦争に参戦する集団的自衛権の行使容認を、戦後初めて閣議で決めました。その具体例として挙げるペルシャ湾での機雷掃海については、14日放映の「報道ステーション」で米揚陸艦長から「武器の脅威にさらされる」と明らかにされています。未来ある若者らを砲弾の飛び交う戦場に送ることに、私は強く反対します。

戦後、国民のなかに培われた平和へのエネルギーは巨大です。新しい息吹も生まれています。集団的自衛権や表現の自由を脅かす特定秘密保護法では若い世代が街頭にも出て、安倍政治と対峙しています。沖縄県知事選で米軍新基地反対の翁長雄志知事を誕生させた保革共闘は今回の総選挙でもスクラムを組み、国政レベルで平和を求める共同の一つのあり方を示しています。

私もこうした希望の灯と連帯し、安倍政治ノーの声を上げ続けます。 (写真=若者に希望ある未来を)

2014年11月22日土曜日

2014年11月20日木曜日

2014年11月19日水曜日

へたばっちゃいけない 高倉健さんを偲んで

撮影現場では暖もとらず、準備ができるのを立ったまま静かに待ち続ける、10分近くある長いセリフの場面でもテストから一言のミスもなく、緊張感みなぎる芝居を演じる、寒さに震える子役にカイロをそっと手渡す。

撮影現場では暖もとらず、準備ができるのを立ったまま静かに待ち続ける、10分近くある長いセリフの場面でもテストから一言のミスもなく、緊張感みなぎる芝居を演じる、寒さに震える子役にカイロをそっと手渡す。映画「鉄道員」(1999年)の撮影現場での俳優・高倉健さんの様子です。映画づくりに対するその真摯な姿勢からは、いつのまにか周囲に集中と気迫が伝播していったといいます。そして同映画では日本の社会の営みを根底で支える庶民の哀歓を、心がポッと温かくなるように演じて見せてくれました。

映画「あなた」(2012年)の撮影時、高倉さんは東日本大震災で被災した少年の写真を台本に貼り付けて臨んでいました。同映画の監督で、高倉さんが最も信頼を寄せていた降旗康男さんは、「何があっても生きるという少年の姿からへたばっちゃいけない、まだがんばろうと感じたのでは」と推察しています。悲しみに寄り添う優しさや、前に向かう強い生き方が伝わってくるようです。

こうした高倉さんについての感想はいま、その訃報に接した多くの人びとから語られています。今日の日本社会で求められる人間像や生き方が改めて浮き彫りになっているのではないでしょうか。

(写真は「皇帝ダリア」、11月19日撮影)

ノーの民意に“上書き”された辺野古移設

米軍普天間吉基地の名護市辺野古への移設問題が最大の焦点となった沖縄県知事選。辺野古移設に強く反対する翁長雄志氏が当選しました。胸躍る歴史的快挙ですが、安倍政権は「辺野古移設は粛々と進める」(菅義偉官房長官)と移設作業を進める姿勢です。けっして許されるものではありません。

だいいち今回の選挙で、翁長氏は一騎打ちとなった仲井真弘多知事に約10万票の大差をつけるとともに、得票率も50%を超えて圧勝しました。

安倍政権が全面的に応援した仲井真氏の「辺野古移設が現実的な政策」との主張は、沖縄の民意に認められなかったのです。辺野古移設は「新基地は造らせない」にそれこそ“上書き”され、菅官房長官の好きな言葉である「過去の問題」になったといっても過言ではないでしょう。

普天間問題は日本の安全保障、及び進路に関わる重要問題です。米国が沖縄県民の土地を奪って造った基地であり、無条件で県民に返すのが当たり前です。

いまこそ安倍政権に対して全国の草の根から、「辺野古移設は中止し、『普天間基地は無条件で返せ』と、米国と交渉せよ」の声を上げようではありませんか。

だいいち今回の選挙で、翁長氏は一騎打ちとなった仲井真弘多知事に約10万票の大差をつけるとともに、得票率も50%を超えて圧勝しました。

安倍政権が全面的に応援した仲井真氏の「辺野古移設が現実的な政策」との主張は、沖縄の民意に認められなかったのです。辺野古移設は「新基地は造らせない」にそれこそ“上書き”され、菅官房長官の好きな言葉である「過去の問題」になったといっても過言ではないでしょう。

普天間問題は日本の安全保障、及び進路に関わる重要問題です。米国が沖縄県民の土地を奪って造った基地であり、無条件で県民に返すのが当たり前です。

いまこそ安倍政権に対して全国の草の根から、「辺野古移設は中止し、『普天間基地は無条件で返せ』と、米国と交渉せよ」の声を上げようではありませんか。

2014年11月15日土曜日

沖縄基地抑止力論 国民レベルでも打ち破るとき

コバルトブルーの海が広がる沖縄県名護市辺野古(へのこ)。同県の米軍普天間飛行場の移設地とされます。

安倍晋三首相からは「沖縄に基地が存在することで抑止力機能を果たす」(10月6日、衆院予算委員会)と、移設の意義が「抑止力」論で語られています。

しかし、最近発行された「普天間移設 日米の深層」(琉球新報「日米廻り舞台」取材班、青灯社=写真)はその主張に根拠がないことを明らかにしています。

2012年4月に日米両政府が発表した米軍再編計画の見直しによれば、沖縄の米海兵隊は現行の1万人超から約9000人がグアムなど海外に移転し、沖縄に残るのは約2000人程度といわれています。日米の安全保障問題に詳しいダニエル・スナイダー米スタンフォード大アジア太平洋研究センター副所長は、「沖縄に残る部隊に必要なヘリはせいぜい数機。新たな基地建設は必要なのか」と指摘しています。

日米関係が専門のマイク・モチヅキ米ジョ-ジ・ワシントン大教授も、沖縄に海兵隊を置かなければ不安というのは「神話」だと指摘。尖閣問題も米国にとっては基本的に日本が対応する問題であり、仮に島が占拠され米軍が対応する事態になったその時点で海兵隊を沖縄に派遣すればいいと語っています。

そもそも軍事力が戦争を防ぐ抑止にならないことは、これまでの歴史、及び悲惨極まりなかった沖縄戦が示しています。外交や対話、文化の交流などこそ、その力を発揮するし、またそうしなければなりません。

辺野古新基地建設反対、普天間基地撤去の声を上げ、集会に通い続ける沖縄の人びと。明日投開票の沖縄県知事選では普天間問題を最大の争点に押し上げています。沖縄基地抑止力論を国民レベルでも打ち破るときです。

安倍晋三首相からは「沖縄に基地が存在することで抑止力機能を果たす」(10月6日、衆院予算委員会)と、移設の意義が「抑止力」論で語られています。

しかし、最近発行された「普天間移設 日米の深層」(琉球新報「日米廻り舞台」取材班、青灯社=写真)はその主張に根拠がないことを明らかにしています。

2012年4月に日米両政府が発表した米軍再編計画の見直しによれば、沖縄の米海兵隊は現行の1万人超から約9000人がグアムなど海外に移転し、沖縄に残るのは約2000人程度といわれています。日米の安全保障問題に詳しいダニエル・スナイダー米スタンフォード大アジア太平洋研究センター副所長は、「沖縄に残る部隊に必要なヘリはせいぜい数機。新たな基地建設は必要なのか」と指摘しています。

日米関係が専門のマイク・モチヅキ米ジョ-ジ・ワシントン大教授も、沖縄に海兵隊を置かなければ不安というのは「神話」だと指摘。尖閣問題も米国にとっては基本的に日本が対応する問題であり、仮に島が占拠され米軍が対応する事態になったその時点で海兵隊を沖縄に派遣すればいいと語っています。

そもそも軍事力が戦争を防ぐ抑止にならないことは、これまでの歴史、及び悲惨極まりなかった沖縄戦が示しています。外交や対話、文化の交流などこそ、その力を発揮するし、またそうしなければなりません。

辺野古新基地建設反対、普天間基地撤去の声を上げ、集会に通い続ける沖縄の人びと。明日投開票の沖縄県知事選では普天間問題を最大の争点に押し上げています。沖縄基地抑止力論を国民レベルでも打ち破るときです。

2014年11月12日水曜日

前に向かうエネルギーがわいてくる村上スピーチ

作家の村上春樹氏のエッセイを読むと、その人物像に接する場面があります。

作家の村上春樹氏のエッセイを読むと、その人物像に接する場面があります。プロ野球ヤクルトのファンで、東京の神宮球場に太巻き持参で出かけること、運転する車が信号で止まると、車内で歯を磨く習慣があり、歯科では歯がきれいだとほめられること、農耕民族の一員として早起きの生活を送っていること等々。

フィクションも交えているといいますから、どこまで真実かは定かではありませんが、太巻き好きで早起きをめざす私としては描写に親近感を覚えます。

その村上氏が11月7日、ドイツの日刊紙ウェルトの文学賞を贈られたさいにおこなったスピーチは、非常に印象深いものでした。

9日で崩壊から25年となるベルリンの壁にちなんだ十分余のスピーチ。現実は暴力的でシニカル(冷笑的)だと述べつつ、「誰もが想像する力を持っています」「壁のない世界を語ることはできます」と言及。それは、「くじけずに、より良い、より自由な世界についての物語を語り続ける静かで息の長い努力」で可能だと指摘しています。

つまり、現状に対して悲観主義に陥ることを戒めています。だれでも「自由な世界」を指針にして粘り強く努力を重ねるならば、国際的紛争や日常の不条理などの「壁」は突破できるという極めて前向きなスピーチです。新たなエネルギーがわいてくるようです。

また、「壁と闘っている香港の若者にこのメッセージを送りたい」との発言は、自由や民主主義を願う若い世代への明確な連帯表明です。励まされる人は少なくないでしょう。

こうした爽快感は、最近読んだ氏の長編「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」(2013年刊、写真)でも経験しました。

同作品には、主人公が交際する女性との会話で「義務」や「権利」の言葉を用いたさい、女性から「できれば、そういう言葉を出さないでほしい。なんだか憲法改正の議論をしているみたいだから」と諭される場面があります。平和や基本的人権に挑戦する「憲法改正」の議論に好感を抱いていないことをうかがわせる描写でした。

同作品の英語版は8月、米紙ニューヨーク・タイムズのベストセラーランキングで首位になったといいます。

世界で活躍する作家が語る「自由な世界」とそれに向けたたたかいの意義――引き続き注視していきたいテーマです。

2014年11月9日日曜日

<書評> 希望ある一年を鮮やかに力強く 日本の米カレンダー2015年版(著者・富山和子)に寄せて

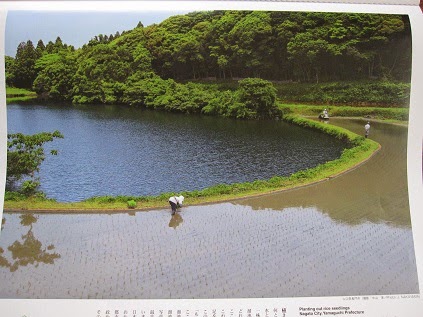

完成まで1年かかります。写真の選定、現地取材、写真に添える原稿の作成、翻訳の依頼等々。26年続く作業です。

完成まで1年かかります。写真の選定、現地取材、写真に添える原稿の作成、翻訳の依頼等々。26年続く作業です。この原動力について著者は「怒り」といいます。農業の衰退や国土の荒廃に対してです。問われているのは大企業本位や米国追随の政治の責任等ではないでしょうか。

本カレンダー(写真)で選定される写真は、何度も見たくなる日本の自然、農村の豊かな景観です。 なかでも目が釘づけになるのは、途切れることなく受け継がれる、その地域独特の農業文化の美しさ。

2015年版でいえば、熊本県阿蘇地域の春の伝統の野焼きや同県八代市の波打つい草の刈り取り風景です。そして緑と茶の市松模様のコントラストが浮かびあがる「サトウキビの島」=沖縄県伊江島。島の3割以上が米軍基地で占められるなか、島民は水不足とたたかい農地を耕し続けてきたという著者の一文にも接します。

時流に屈することなく、希望ある現実を鮮やかに、力強く押し出す写真と文。これらから私たちが1年を通して受け取るのは、感動、やすらぎであり、現状打開の意義です。

問い合わせ先 国際カレンダー株式会社 TEL03(3252)8531、FAX03(3252)8533

http://okome.ne.jp/

2014年11月6日木曜日

愛着が湧く図書館

読書の秋。図書館の利用者が各地で増えているといいます。私のまちの図書館もにぎわいを見せています。

好きな本を何冊でも借りることができます。一人何冊までなどの制限はありません。希望の本がないときはリクエストをすると、購入か他の図書館から借用の手続きをとってもらえます。

好きな本を何冊でも借りることができます。一人何冊までなどの制限はありません。希望の本がないときはリクエストをすると、購入か他の図書館から借用の手続きをとってもらえます。

参考図書室には一般紙の明治時代からの縮刷版がずらりと並んでいます。調査・研究用のパソコンも設置されています。自習室(研修読書室)は広く仕切られた部屋が確保され、大学や各種資格試験の受験生などが熱心に机に向かっています。

「本は楽しいよ」のステッカーが貼られた幼児・児童向けのコーナーも充実し、「おはなしかい」が毎週開かれています。お母さんと手を携えた幼児が「なに借りようかな」と、スキップしながらやってきます。

館内の壁には「図書館の自由に関する宣言」が掲げられています。

図書館は基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

第1 図書館は資料収集の自由を有する

第2 図書館は資料提供の自由を有する

第3 図書館は利用者の秘密を守る

第4 図書館はすべての検閲に反対する

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

格調の高い同宣言は、1954年に採択された日本図書館協会の綱領です。戦前、国民を特定の思想に「導く」 機関として機能した図書館の歴史への反省が盛り込まれています。それゆえ、日本国憲法の国民主権を発展させるためには知る自由の保障が不可欠との立場が貫かれているのです。

当図書館でも、「これこれを知りたい」との申し出には司書の人がすすんで協力してくれます。「何が秘密か、それも秘密です」と、国民の知る権利を根底から脅かす特定秘密保護法の狙いとは大違いです。

文化や教育の拠点、我がまちの図書館。自然と愛着が湧いてきます。

好きな本を何冊でも借りることができます。一人何冊までなどの制限はありません。希望の本がないときはリクエストをすると、購入か他の図書館から借用の手続きをとってもらえます。

好きな本を何冊でも借りることができます。一人何冊までなどの制限はありません。希望の本がないときはリクエストをすると、購入か他の図書館から借用の手続きをとってもらえます。参考図書室には一般紙の明治時代からの縮刷版がずらりと並んでいます。調査・研究用のパソコンも設置されています。自習室(研修読書室)は広く仕切られた部屋が確保され、大学や各種資格試験の受験生などが熱心に机に向かっています。

「本は楽しいよ」のステッカーが貼られた幼児・児童向けのコーナーも充実し、「おはなしかい」が毎週開かれています。お母さんと手を携えた幼児が「なに借りようかな」と、スキップしながらやってきます。

館内の壁には「図書館の自由に関する宣言」が掲げられています。

図書館は基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

第1 図書館は資料収集の自由を有する

第2 図書館は資料提供の自由を有する

第3 図書館は利用者の秘密を守る

第4 図書館はすべての検閲に反対する

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

格調の高い同宣言は、1954年に採択された日本図書館協会の綱領です。戦前、国民を特定の思想に「導く」 機関として機能した図書館の歴史への反省が盛り込まれています。それゆえ、日本国憲法の国民主権を発展させるためには知る自由の保障が不可欠との立場が貫かれているのです。

当図書館でも、「これこれを知りたい」との申し出には司書の人がすすんで協力してくれます。「何が秘密か、それも秘密です」と、国民の知る権利を根底から脅かす特定秘密保護法の狙いとは大違いです。

文化や教育の拠点、我がまちの図書館。自然と愛着が湧いてきます。

2014年11月4日火曜日

眺望が抜群「くじらのせなか」

2014年10月31日金曜日

研究レポート 世論調査が示す安倍内閣の動向

安倍内閣は2012年12月の発足から間もなく2年を迎えます。この間の世論調査(「朝日」世論調査を中心に)から浮かび上がるその動向の特徴について、3点整理しました。

厳しさ増す国民の視線 支持率下落へ

●1つは、安倍内閣の支持率が有権者の厳しい視線を受けて、下落の傾向にあることです。

内閣支持率 2013年 12月 59%(内閣発足直後)

13年 5月 66%

14年 7月 42%

(集団的自衛権行使容認の閣議決定直後)

14年 10月 49%(内閣改造後)

内閣発足後の支持率は5割~6割台を維持。経済政策を「評価する」人が63%(2013年5月)と、経済政策への期待を反映していることがうかがえました

●しかし、ことし4月の調査以降、支持率は5割を切って低下。9月に入ると、内閣改造がおこなわれたものの、支持率は50%を回復できない状態が続いています。共同通信の10月の世論調査でも内閣支持率は48.1%となり、9月の調査に比べ6・8㌽下回っています。

●内閣支持率の下落傾向は、特定秘密保護法や集団的自衛権、原発再稼働などに対する国民の厳しい見方の影響を受けています。いずれも安倍内閣の重要政策であり、それぞれの政策を通して同内閣の政治全体と国民との矛盾が拡大しているのです。現に、集団的自衛権の行使容認閣議決定(7月)後、内閣支持率は42%にまで落ち込みました。

特定秘密保護法 このまま施行 16.7%

修正・廃止 74.8%

(「共同」1月世論調査)

集団的自衛権の行使容認 賛成 31.3%

反対 60.2%

(「朝日」8月4日付)

原発の再稼働 賛成 29%

反対 55%

(「朝日」10月27日付)

●安倍内閣がここにきて懸念を深めざるを得ないのは、看板政策の経済政策への支持さえ急速にしぼんでいることです。

首相の経済政策に 「期待できる」 37%

「期待できない」 45%

(「朝日」10月27日付)

来年10月の消費税10%への引き上げについても、「反対」が初めて7割を超えて71%に達しています。国民の生活苦の広がりが読み取れます。

加えて、「政治とカネ」の問題が相次いで発覚していることも、自民党政治の金権腐敗体質をあらためて浮き彫りにしています。小渕優子前経済産業相が同問題で辞任したことについて、「辞めたのは当然だ」は65%で、「辞める必要はなかった」の23%を大きく上回っています。

●そもそも2012年12月の総選挙で誕生した安倍内閣に、国民の積極的な支持があったわけではありません。

自民党の得票は、比例区で投票者数の28%、1662万票、全有権者約1億人のなかの割合では比例区は16%を獲得したにすぎません。

自民党が議席を伸ばした理由についても、「民主党政権に失望した」が81%と圧倒的に多く、「自民党の政策を支持した」は7%にとどまっています。

最近も同内閣を「支持する」と答えた人でさえ、「支持を続けるとは限らない」が54%と半数を超えています(「朝日」10月7日付)。安倍内閣の支持基盤が盤石とはいえないことが示されています。

高水準で定着する無党派層 その背景と共同の意義

●2つめの特徴は、支持政党の問いに「支持政党なし」「答えない・分からない」と答える無党派層が第2次安倍内閣発足時の3割台からじわじわと上昇し、高水準で定着していることです。

無党派層の推移 2012年 12月 34%

13年 6月 45%

14年 4月 56%

14年 10月 50%

●政党支持率の推移

12年12月19日 14年10月27日

自民党 31% 37%

公明党 3% 3%

民主党 11% 6%

共産党 2% 2%

維新 9% 1%

みんな 3% 0%

これらの推移から無党派層の増加の多くは、民主、維新、みんなの支持層から回ったことがうかがわれます。

民主党についていえば、消費税増税もTPP(環太平洋連携協定)も原発再稼働も、集団的自衛権の行使容認にも、党として反対を表明できない状況が続いています。安倍内閣との対決軸を示せないことが同党の支持率下落の要因との見方は妥当というべきでしょう。

●無党派層の政治動向(日本経済新聞4月21日付世論調査)

集団的自衛権の行使容認 無党派層の賛成22%

消費税10%増税 無党派層の反対67%

安倍内閣の重要政策について、無党派層が批判的であることが浮き彫りとなっています。現状の打開をめざそうとする限り、増大する無党派層との共同は極めて重要です。

増える若者の“決起” キーワードは「危機感」

●3つめの特徴は、若い世代で以前より政治に声を上げ、行動する人が増えていることです。

集団的自衛権行使容認への年代別反対(「共同」8月世論調査)

若年層(20~30代)の反対 69.7%

中年層(40~50代)の反対 57.5%

高年層(60代以上)の反対 55.2%

集団的自衛権は米国などの戦争のさい、日本が攻撃されていなくても攻撃に加わること。これまで憲法9条に照らして否定されてきましたが、安倍内閣は行使容認の閣議決定を行いました。これについては若年層の反対が中年層や高年層の反対を10㌽余り上回り、行使容認に不安感を強める実態が浮かび上がっています。

●国民の知る権利やプライバシーを侵す恐れのある特別秘密保護法についても、昨年12月に成立したことで、「法律は通ってしまった」との声もありましたが、10月25日の東京・渋谷での廃止デモには学生ら約2000人が参加。ヒップホップ音楽に乗せてラップ調の抑揚で反対をコールしました。

●こうした若い世代の“決起”の背景について作家の雨宮処凛さんは、「10代で東日本大震災を経験した彼らは(社会への)危機感が強く、自分の言葉で語っていた」(「毎日」10月26日付)と指摘。その行動を探るキーワードは「危機感」だといいます。

実際、「日本の将来がとても不安で、怖い」との声を上げる高校生(17)は、合わせて「『戦争ができる国」にしたくありません」「このままの平和な日本で、誇れる国でありたい」と述べています(「朝日」7月17日付)。秘密保護法反対のデモを企画した学生(22)も、同法の制定に「ただならぬ雰囲気」を感じ、自ら声を上げようと決意したと語っています(「東京」8月15日付)。

集団的自衛権や秘密保護法に「危機感」を覚えつつ、平和や民主主義の声を上げる若い世代。憲法の平和的・民主的な理念が次の時代を担う世代に確かに受け継がれていることに、希望を持ちたいと思います。

2014年10月30日木曜日

まな板大のアジ

近所の方からアジをいただきました(写真)。けさ、乗り合い船で釣ってきたばかりといいます。

尾がピンと跳ね上がり、ぷっくりしたアジ。計ると36㌢ありました。

早速、一夜干しに挑戦。二枚に下ろしたのち、塩水につけました。

味わうのが楽しみです。

尾がピンと跳ね上がり、ぷっくりしたアジ。計ると36㌢ありました。

早速、一夜干しに挑戦。二枚に下ろしたのち、塩水につけました。

味わうのが楽しみです。

2014年10月25日土曜日

新聞を読んで 原発再稼働反対に共感

中森氏は30年余、ライターとして雑誌の世界で活躍してきた人物。その氏から見ても、今回の「朝日」の「従軍慰安婦」報道問題等に対する雑誌の「売国」「断末魔」「メルトダウン」という決めつけは、「ヘイトスピーチ的」だと指摘します。

自分のホームグランドがこんな形で「溶解」するのは耐え難いと語り、「まともな読者は嫌気がさして逃げ出している」との“情報”も紹介しています。

中森氏は続いて、福島第一原発の吉田昌郎所長が東日本大震災当時の対応について聴取を受けたさいの「吉田調書」にも言及。衝撃的なのは福島原発事故で「東日本が壊滅の危機にあった」との証言だといい、なぜこの事実にもっと大騒ぎしないのか、国民の命より朝日批判のほうが大事なのかと、マスコミのあり方に疑問を投げかけています。

原発の再稼働に反対だと明言する氏。「自分に子供がいなくて本当によかったと最近は思う。私は死んでしまえばいい。だが、子供たちは……。日本の未来は暗い。私のようなサブカルライターがこんなことを書くようになったら末期だ」

つぎの時代を担う子どもたちと日本の前途を深く憂慮しています。

たしかに福島第一原原発は事故から3年7カ月が経過しましたが、原子炉格納容器のなかにある核燃料はいまなお行方不明状態です。汚染水問題もトラブル続きです。東電社長は2014年度中の浄化完了を約束していましたが、いまから24時間フル稼働してもその達成は厳しいといいます(「朝日」10月17日付)。また、原発事故の避難中に病気や自殺で亡くなった人は少なくとも1千人を超します。

こうしたなか、国民の世論と運動の力で「稼働原発ゼロ」が続く一方、安倍首相は鹿児島県川内原発の再稼働に突き進む方針を明らかにしています。

中森氏の勇気ある発言に接し、その見識に共感を覚えるとともに、原発の再稼働は許せない、政府は「原発ゼロ」の決断をと、あらためて思いました。

2014年10月22日水曜日

当事者意識もずれていた

「うちわ」の松島みどり前法相の「再生可能な失敗」との無反省な弁明にはあきれ果てましたが、「観劇」の小渕優子前経済産業相の釈明も驚くものでした。

小渕氏の観劇会をめぐる問題では、収支のずれとして2010~12年の3年間だけでも5000万円超に上ります。こんな大きなお金はいったいどこに行ったのでしょうか。あるいは肩代わりしたのか。政治資金規正法の虚偽記載や公職選挙法の買収という法律違反の疑いが浮上しているのです。

ところが小渕氏は会見(20日)で収支問題について、「私自身大きな疑念を持った」「わからないことが多すぎる」と発言。これでは自身の団体の問題であるのに、「とのこと」の連発と合わせて、まるで他人事であり、氏が被害者であるかのように聞こえます。

同氏の疑惑ではワインを群馬県の選挙区内の有権者に贈った問題も明るみにでています。氏の全身や顔の写真がラベルで貼られている同ワイン。有権者への利益供与を禁じた公選法に違反する疑いがあります。

ところがこの問題でも、ワインの存在を認めた上で「私が渡したということではない」と辞任会見で答えました。

小渕氏は、収支のずれに加えて、当事者意識も相当ずれているのではないでしょうか。これは政治資金を企業献金という“他力”や、政党助成金という国民の税金に頼っていることとも無関係ではないはずです。

「(こんごは)一議員として」といいますが、国会議員としての資質自体、厳しく問われています。

小渕氏の観劇会をめぐる問題では、収支のずれとして2010~12年の3年間だけでも5000万円超に上ります。こんな大きなお金はいったいどこに行ったのでしょうか。あるいは肩代わりしたのか。政治資金規正法の虚偽記載や公職選挙法の買収という法律違反の疑いが浮上しているのです。

ところが小渕氏は会見(20日)で収支問題について、「私自身大きな疑念を持った」「わからないことが多すぎる」と発言。これでは自身の団体の問題であるのに、「とのこと」の連発と合わせて、まるで他人事であり、氏が被害者であるかのように聞こえます。

同氏の疑惑ではワインを群馬県の選挙区内の有権者に贈った問題も明るみにでています。氏の全身や顔の写真がラベルで貼られている同ワイン。有権者への利益供与を禁じた公選法に違反する疑いがあります。

ところがこの問題でも、ワインの存在を認めた上で「私が渡したということではない」と辞任会見で答えました。

小渕氏は、収支のずれに加えて、当事者意識も相当ずれているのではないでしょうか。これは政治資金を企業献金という“他力”や、政党助成金という国民の税金に頼っていることとも無関係ではないはずです。

「(こんごは)一議員として」といいますが、国会議員としての資質自体、厳しく問われています。

2014年10月21日火曜日

国民の生活防衛を知っていますか

近所の生協は月曜日が「スーパーマンデー」です。食料品等を普段より安く買うことができる日とあって、平日にもかかわらず大勢の買い物客が詰めかけています。

近所の生協は月曜日が「スーパーマンデー」です。食料品等を普段より安く買うことができる日とあって、平日にもかかわらず大勢の買い物客が詰めかけています。いま、庶民の生活防衛はさまざまな形で広がっています。涙ぐましい努力も少なくありません。

雨の日の新聞を包むビニール袋をゴミ袋に再利用する、ティッシュやラップの使用を減らす、散髪は格安の店で済ませる、帽子やワンピースなどの衣服の手縫いに挑戦し、生地は古い服地を再利用する…。

いずれも、この34年間で最大という物価上昇から家計を守るための策です。

現在の物価高はけっして自然現象ではありません。最大の要因が安倍内閣による消費税の4月からの8%増税にあることは明らかです。いまになって内閣関係者が「消費税増税のショックを甘く見ていた」(本田悦朗・内閣官房参与、「朝日」10月2日付)と語るのはあまりにも無責任というものでしょう。

消費税増税が「社会保障のため」との口実も破たんしています。医療費自己負担の引き上げや年金の給付減、介護の給付抑制などにもそれは如実に示されています。

こうしたなかで、税金も含む「カネ」の問題で閣僚が辞任せざるを得ないほど疑惑を招きながら、生活防衛に追われる国民にはさらなる増税を課す――これほど厚顔無恥なことはありません。消費税の10%増税は直ちに中止すべきです。

2014年10月16日木曜日

2014年10月15日水曜日

集団的自衛権ではなく、9条の精神を広げるとき

日本の安全保障政策の大転換を一段とすすめるもの――自衛隊と米軍の協力の指針(ガイドライン)再改定に向けた日米両政府による「中間報告」(10月8日)を一読しての感想です。安倍内閣の集団的自衛権行使容認の閣議決定(7月)を「適切に反映」することが明記されていたからです。

日本の安全保障政策の大転換を一段とすすめるもの――自衛隊と米軍の協力の指針(ガイドライン)再改定に向けた日米両政府による「中間報告」(10月8日)を一読しての感想です。安倍内閣の集団的自衛権行使容認の閣議決定(7月)を「適切に反映」することが明記されていたからです。集団的自衛権の議論で安倍晋三首相は、ペルシャ湾での機雷掃海への自衛隊派兵を「あり得る」と公言しています。しかし現行の日米安保条約は日米の共同行動について、日本の領土内でしか発動しないとされています。集団的自衛権の行使容認を反映した「ガイドライン」にもとづいて、日本の米軍支援を世界規模に広げることは、安保条約にさえ反しているのです。

そもそも軍事力が国際問題を解決せず、矛盾を広げることは歴史の教訓です。べトナム戦争では米国は50万もの兵士をベトナムに投入しましたが、撤退を余儀なくされました。アフガニスタンやイラクの戦争でも米国は計6500人以上の兵士を失い、「戦争疲れ」が深刻です。

これに対して日本国憲法の9条のもとで、自衛隊は外国人を殺した経験がないし、外国の武力で殺された経験もありません。これは戦後の先進国のなかでは日本だけです(後藤田正晴元官房長官、雑誌『世界』2005年8月号)。

いま憲法9条はノーベル平和賞の有力候補にまでなりました。集団的自衛権や「ガイドライン」ではなく、9条の精神をいっそう広げてこそ、世界の平和に貢献します。

イクラは母の味

秋鮭の生筋子からつくるイクラ。北の味覚の定番です。私の母もこの時期、よく醤油漬けのイクラをつくりました。「新鮮な生筋子を使い、醤油は1、2滴入れてつくるのがコツ」といい、薄味が特徴でした。

就職して家を出ると、母はいくつもの空きビンにイクラを詰め、送ってくれました。まろやかな旨味を堪能したものです。

今晩、ロールキャベツのスープにイクラを入れて(写真)食べました。母の三回忌で帰省したさい、弟の妻が自家製の同イクラをみやげに持たせてくれたのです。母の味と似ていると思いました。

就職して家を出ると、母はいくつもの空きビンにイクラを詰め、送ってくれました。まろやかな旨味を堪能したものです。

今晩、ロールキャベツのスープにイクラを入れて(写真)食べました。母の三回忌で帰省したさい、弟の妻が自家製の同イクラをみやげに持たせてくれたのです。母の味と似ていると思いました。

2014年10月12日日曜日

どんぐりの実がたくさん落ちていました

きょうは午前中、町内会による児童公園の清掃活動がありました。参加者約30人は小さい子どもがいる世帯にとどまらず年配の人も。

どんぐりの実がたくさん落ちていて秋の風情でしたが、雑草は手だけでは採れないほど地面にしっかり根を張り、カマの助けを借りました。

普段顔を合わせない人ともいっしょに雑草をゴミ袋に入れながら、「雨が降らなくてよかったですね」。気持ちのいい作業になりました。(写真は清掃を終えた児童公園)

どんぐりの実がたくさん落ちていて秋の風情でしたが、雑草は手だけでは採れないほど地面にしっかり根を張り、カマの助けを借りました。

普段顔を合わせない人ともいっしょに雑草をゴミ袋に入れながら、「雨が降らなくてよかったですね」。気持ちのいい作業になりました。(写真は清掃を終えた児童公園)

2014年10月10日金曜日

大学脅迫 どんな理由でも許されぬ

日本軍「慰安婦」報道にかかわった元朝日新聞記者が非常勤講師として務める北星学園大学に脅迫文が届いた問題。座視するわけにはいきません。同大学を支援する識者らの会が結成されたことは心強い限りです。

今回、大学には講師の解雇を執拗に要求するとともに、「辞めさせないと学生を痛めつける」「ガスボンベを爆発させる」との脅迫がありました。講師の長女(高校生)に対しても写真を実名入りでネット上にさらし、「自殺するまで追い込む」などの攻撃を加えています。

従って同問題をめぐる視点で目にした「背景に社会への不満も重なっている」には、違和感を覚えざるを得ません。

なぜなら、仮に「社会への不満」があったとしても、言論の報道に対して言論で応えるのではなく、暴力や威迫で脅かす行為は、表現の自由や大学の自治をじゅうりんし、家族の生命さえ奪いかねない卑劣な攻撃です。脅迫罪、威力業務妨害にも相当する犯罪といっても過言ではないでしょう。

また今回の行為は、「異質なものを重んじ」る(北星学園大学基本理念)などの精神にも示される民主主義の豊かな発展を脅かすものです。多少とも正当化するのではなく、毅然とした対応こそ求められています。

そもそも日本には言論や表現が暴力的に抑圧されるという痛苦の過去があります。第二次大戦中の「横浜事件」では雑誌『改造』掲載の論文をきっかけに、中央公論社や朝日新聞社、岩波書店などの関係者約60人が逮捕され、4人が獄死。また、作家小林多喜二が拷問死するという弾圧もありました。こうした歴史を繰り返してはなりません。

言論への暴力はいかなる理由があっても許されぬ―今回の大学脅迫問題ではこの思いをあらたにしています。

今回、大学には講師の解雇を執拗に要求するとともに、「辞めさせないと学生を痛めつける」「ガスボンベを爆発させる」との脅迫がありました。講師の長女(高校生)に対しても写真を実名入りでネット上にさらし、「自殺するまで追い込む」などの攻撃を加えています。

従って同問題をめぐる視点で目にした「背景に社会への不満も重なっている」には、違和感を覚えざるを得ません。

なぜなら、仮に「社会への不満」があったとしても、言論の報道に対して言論で応えるのではなく、暴力や威迫で脅かす行為は、表現の自由や大学の自治をじゅうりんし、家族の生命さえ奪いかねない卑劣な攻撃です。脅迫罪、威力業務妨害にも相当する犯罪といっても過言ではないでしょう。

また今回の行為は、「異質なものを重んじ」る(北星学園大学基本理念)などの精神にも示される民主主義の豊かな発展を脅かすものです。多少とも正当化するのではなく、毅然とした対応こそ求められています。

そもそも日本には言論や表現が暴力的に抑圧されるという痛苦の過去があります。第二次大戦中の「横浜事件」では雑誌『改造』掲載の論文をきっかけに、中央公論社や朝日新聞社、岩波書店などの関係者約60人が逮捕され、4人が獄死。また、作家小林多喜二が拷問死するという弾圧もありました。こうした歴史を繰り返してはなりません。

言論への暴力はいかなる理由があっても許されぬ―今回の大学脅迫問題ではこの思いをあらたにしています。

2014年10月6日月曜日

アイヌ語 ファッション雑誌にも

秋の青空が広がる一日、北海道白老町のアイヌ民族博物館を訪れました(写真は同博物館前庭とポロト湖)。

「北海道や東北北部、サハリン南部、千島列島には、和人やロシア人が住む以前から、独自の言語と文化をもつ先住民族、アイヌが暮らしていました」(博物館しおり)

アイヌとは人間を意味するアイヌ語のこと。現在も名乗り出ている人だけでも北海道に約2万4000人、東京に約2700人が住んでいるといいます。

北海道の多くの地名の語源はアイヌ語です。札幌はアイヌ語でサッ・ポロ・ペッ、「乾く・大きな・川」の意味です。

アイヌ語は語感が柔らかいことも特徴です。ファッション雑誌「non-no」(ノンノ)はアイヌ語の「花」という言葉だそうです。同誌の創刊号(1971年)は命名の意図について、「北海道の原野に咲く野生の花をイメージして名づけました。素朴な愛らしさ、永遠にかわらない美しさ…私たちはノンノをそうした雑誌にしたい」と記しています。

葦(よし)づくりのチセ(家)のなかで聴いた女性のイフンケ(子守唄)も、子どもの健やかな成長を願う親の慈愛が伝わってくるようでした。

また、博物館の外ではテレビのCMに出ている白い犬とそっくりの犬が飼われていました。それもそのはず、CMの犬の娘とのこと。同犬がアイヌ犬(北海道犬)だということも知りました。

博物館のみなさん、イヤイライケレ(ありがとうございました)。

2014年9月29日月曜日

子どもがごはんをおなかいっぱい食べられる日本を

忘れられない光景があります。NHKの「クローズアップ現代」(9月25日)で子どもの貧困が取り上げられたときです。

ごはんをおなかいっぱい食べたくても、貧困世帯であるため食べられない子ども。その体はやせ細っているようでした。NPOから援助を受ける母親は「お米をもらうことが一番助かる」と言いました。

こうした貧困世帯における「食の貧困」はいま一部の問題にとどまりません。7月の厚生労働省の調査によれば、貧困ラインで暮らす子ども(17歳以下)の割合は6人に1人と、過去最悪の値となりました。

子どもにとっては、成長に必要な栄養が取れないほどにまで食費が圧迫されているほか、友だちが普通に楽しんでいることに参加できず、孤立する状態なども生まれています。日本の将来に影響する問題の一つといっても過言ではありません。

一方、この夏、安倍晋三首相は3日連続で肉料理店に足を運んだことで話題になりました。8月11日、東京・四谷の黒毛和牛の焼き肉店で、同12日、地元下関の宮崎地鶏の専門店で、同13日、下関のホルモン鍋の焼き肉店で、晩餐を楽しんだのです。

同内閣は年末までに消費税を10%に引き上げることを決断する見通しです。再増税が貧富の格差を一段と広げることなど、旺盛な食欲がしっかり保障される首相にあっては眼中にないということでしょうか。

NHKのさきの番組では地域の子ども向けの無料食堂で自信を取り戻す12歳のみきさん(仮名)も登場しました。みんなで食卓を囲むことの楽しさや、食事が人間の尊厳に結びつくことが感じられる場面でした。

子どもがごはんをおなかいっぱい食べられる日本であって欲しいと、改めて強く思います。

2014年9月28日日曜日

長崎の魅力は「親切」

今夏、長崎に旅行しました。

グラバー園で観光客対象のアンケートに応じたさい、係の女性に逆に長崎の魅力を尋ねると、「親切なところですね」。

名所や食べ物ではなかったのが意外でした。

長崎市内の丸山界隈を散策していると、「観光ですか」との声。近くで商店を営む男性でした。丸山が花街として昭和30年代までにぎわったことや、往時の面影が残る史跡・路地を詳しく教えてくれました。

雨が降るなか、丸山公園の近くで地図を手にキョロキョロしていると、こんどはバイクに乗った男性が車を止めて、「お困りですか」と声をかけてくれました。私の住む地域ではなかなか体験しないことです。

原爆資料館でもボランティアの「平和ガイド」の女性から「館内を案内しましょうか」とのお誘いがありました。同ガイドの説明は丁寧でした。

そのなかで目をとめたのは投下された原爆(実物大の模型)の大きさ。想像以上に小さかったからです。逆に破壊力(長崎では昭和20年12月時、約7万人が死亡)のすさまじさを認識しました。

滞在時間の限られた長崎ですが、冒頭の女性が紹介した魅力に相次いで遭遇し、印象に残る旅行になりました。

新聞セールスマンはJリーガー

「継続のお願いで伺いました」

インターフォンから新聞セールスマンの声が聞こえました。

玄関を開けると、少し慣れない口調で、関心は何かのアンケートに協力をとのこと。「政治やスポーツ」と答えると、青年は自分がJリーグ3部のチームの選手だと語り始めました。

驚きました。私の趣味の一つはサッカー観戦。目の前にJリーグの選手が立っているからです。

練習時間や試合日を除いて新聞購読の契約活動に携わり、この日も練習を終えてから歩いているとのこと。大学卒業後、他の仕事に就いたが、子どものときから好きなサッカーに打ち込みようになったともいいます。

サッカーの魅力はシュートやパスの卓越した技、試合を巧みに組み立てるチームプレーなどにあります。Jリーグとなれば、それらのレベルは一段と高いものが求められます。

そのためには、うまずたゆまずの練習はもちろん、日頃からの身体のケアや栄養豊かな食事の摂取なども不可欠でしょう。アルバイトをしながら、そうした選手生活を続けるのは並大抵のことではないはずです。

家計費の節約で、購読紙の整理も考えていましたが、青年の志を少しでも応援したくなり、継続に応じました。

Jリーガーは28歳。日に焼けた顔が輝いて見えました。

インターフォンから新聞セールスマンの声が聞こえました。

玄関を開けると、少し慣れない口調で、関心は何かのアンケートに協力をとのこと。「政治やスポーツ」と答えると、青年は自分がJリーグ3部のチームの選手だと語り始めました。

驚きました。私の趣味の一つはサッカー観戦。目の前にJリーグの選手が立っているからです。

練習時間や試合日を除いて新聞購読の契約活動に携わり、この日も練習を終えてから歩いているとのこと。大学卒業後、他の仕事に就いたが、子どものときから好きなサッカーに打ち込みようになったともいいます。

サッカーの魅力はシュートやパスの卓越した技、試合を巧みに組み立てるチームプレーなどにあります。Jリーグとなれば、それらのレベルは一段と高いものが求められます。

そのためには、うまずたゆまずの練習はもちろん、日頃からの身体のケアや栄養豊かな食事の摂取なども不可欠でしょう。アルバイトをしながら、そうした選手生活を続けるのは並大抵のことではないはずです。

家計費の節約で、購読紙の整理も考えていましたが、青年の志を少しでも応援したくなり、継続に応じました。

Jリーガーは28歳。日に焼けた顔が輝いて見えました。

登録:

コメント (Atom)